|

Пифагорова наука сегодня

|

|

| Танец | Дата: Понедельник, 2019-02-04, 11:43 AM | Сообщение # 1 |

Администратор

Группа: Администраторы

Сообщений: 6968

Статус: Offline

| Вселенная Пифагор

В этой теме собираем научные труды современников, являющиеся развитием пифагорейского Учения.

Интергральная тема раздела:

Вселенная Пифагор - ссылки и аннотации ресурсов

ДЛЯ ГОСТЕЙ ВХОД ПО ЛОГИНУ - Гость, пароль 12345

Мастерская Сказочной Науки - в Мастерских Ковчега

Книгоиздательство

|

| |

| |

| Белоснежка | Дата: Понедельник, 2024-05-27, 1:31 PM | Сообщение # 21 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 9202

Статус: Offline

| фрагмент публикации

В. Б. Кудрин

Космизм внутреннего Космоса

...Из астрономических наблюдений "Космоса Внешнего" мы знаем, что точка "начала Времени" видима нами не в каком-то определённом направлении трёхмерного Космоса, а в любом направлении, превратившись для нас, в силу конечности скорости света, в сферу горизонта максимально возможного в Космосе радиуса, равного возрасту Космоса, помноженному на скорость света. Мiровое пространство как бы "вывернуто наизнанку": точка, в которой возник Космос, предстаёт нам в виде "реликтового излучения", приходящего к ним со всех сторон. Для того, чтобы восстановить истинную, "невывернутую" картину Космоса, необходимо осознать его ультраметрическую основу.

Обычное геометрическое представление Космоса в эпоху "Просвещения", – поверхность сферы единичного радиуса. Но, по представлениям древних, Космос охватывает весь объем сферы единичного радиуса, а не только ее поверхность. При этом Сотворение мiра произошло не в гипотетической точке "Ноль" (начале координат), а как раз на поверхности сферы (на Небесах). Сама эта поверхность не удаляется от центра, а пребывает на неизменном расстоянии от него. Движение времени происходит от поверхности сферы по направлению к центру. Спрашивать: "что находится за пределами сферы?" – так же не имеет смысла, как задавать вопрос: "что было до Сотворения мiра?". С течением времени пространство внутри сферы становится все более емким, путем насыщения все новым и новым содержанием, при этом, с точки зрения ультраметрики, – радиус сферы и заключенный в ней объем – остаются неизменными! В центре сферы находится планета Земля, с поверхности которой мы наблюдаем остальное пространство = Небеса, с их сферами, наиболее удаленная из которых = Сфера Неподвижных Звезд.

Полностью подтверждается космология пифагорейцев!

Точка "Ноль" недостижима физическими методами, так как она находится в Конце Времен. Точка "начала координат", условно называемая "точкой Ноль" – вовсе не ноль в сущностном смысле этого понятия, не "небытие", а как раз совершенно наоборот, – точка максимальной насыщенности Бытия, точка онтологического притяжения всех чисел. Гравитационное притяжение масс является лишь частным проявлением притяжения онтологического. "Центром Вселенной" не является ни Солнце, ни какое-либо другое массивное небесное тело. Ошибкой коперниканской гелиоцентрической системы было смещение различных смыслов слова "центр". И возможно, что эта система – всего лишь очередной грандиозный "эпицикл" (уже упоминавшийся выше), подобный тем самым эпициклам Птолемея, для избавления от которых и предпринял Коперник создание своей системы [Кудрин, 2019].

Стремление мысли "вдаль" должно смениться стремлением вглубь, во внутреннее пространство души, не занимающее никакого объёма в пространстве внешнем, но обладающее неограниченной информационной ёмкостью!

***

Та же примерно мысль была озвучена в статье, посвящённой мною пифагорейцам, опубликованной на Стихи.Ру

Пифагорейцам посвящается статья http://stihi.ru/2012/03/20/9188 - О Начале

Привет с Волшебного острова Эхо!

остров

|

| |

| |

| MгновениЯ | Дата: Воскресенье, 2024-06-02, 3:02 PM | Сообщение # 22 |

Ковчег

Группа: Администраторы

Сообщений: 20779

Статус: Offline

| Дерево Пифагора

Называется так потому, что каждая тройка попарно соприкасающихся квадратов ограничивает прямоугольный треугольник и получается картинка, которой часто иллюстрируют теорему Пифагора, «пифагоровы штаны во все стороны равны».Хорошо видно, что всё дерево ограничено. Если самый большой квадрат единичный, то дерево поместится в прямоугольник 6 × 4. Значит, его площадь не превосходит 24. Но с другой стороны, каждый раз добавляется в два раза больше троек квадратиков, чем в предыдущий, а их линейные размеры в √2 раз меньше. Поэтому на каждом шаге добавляется одна и та же площадь, которая равна площади начальной конфигурации, то есть 2. Казалось бы, тогда площадь дерева должна быть бесконечна! Но на самом деле противоречия здесь нет, потому что довольно быстро квадратики начинают перекрываться, и площадь прирастает не так быстро. Она всё-таки конечна, но, по всей видимости, до сих пор точное значение неизвестно, и это открытая проблема.Если менять углы при основании треугольника, то будут получаться немного другие формы дерева. А при угле 60° все три квадрата окажутся равными, а дерево превратится в периодический узор на плоскости:Можно даже заменять квадраты на прямоугольники. Тогда дерево будет больше похоже на настоящие деревья. А при некоторой художественной обработке получаются довольно реалистичные изображения:

https://elementy.ru/posters/fractals/Pythagoras

Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок

|

| |

| |

| Белоснежка | Дата: Вторник, 2024-07-30, 12:31 PM | Сообщение # 23 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 9202

Статус: Offline

| Фрагмент беседы на ФШ

Краткая справка

Графическим доказательством теоремы Пифагора ("доказательством самого Пифагора этой теоремы") называется "доказательство" с помощью ножниц, буквальное вырезание квадратов из бумаги

.

это не доказательство, с точки зрения логики, цепочки высказываний, сопровождающих построение разве что так называется, в переносном значении. Это иконическая форма идеи, апелляция к буквальному пониманию реальностью, когда доказательство относится к причине высказывания мысли.

гипотеза+доказательство=дицент (образ действительности в сознании)

У высказанных гипотезы, аргумента или самого образа действительности есть форма (иконическая, индексальная=метафорическая, символическая=теорема=точное определение словом) и есть смысл (посылка, кому польза от высказанного? - частное=польза себе или некоторым, факт, польза всем или никому=общее)

Ваш собеседник явно отдаёт предпочтение иконической форме мысли, не заботясь о причине (достаточном основании) высказывания и игнорируя смысл. такое состояние сознания, тип мышления.

Судя по вашему ответу ему, ваш тип мышления иной, раз уж Вы говорите о доказательстве, причине.

Поймёте ли вы друг друга? думаю, что нет.

возвращаюсь к предмету.

Доказательств теоремы Пифагора полно графических.

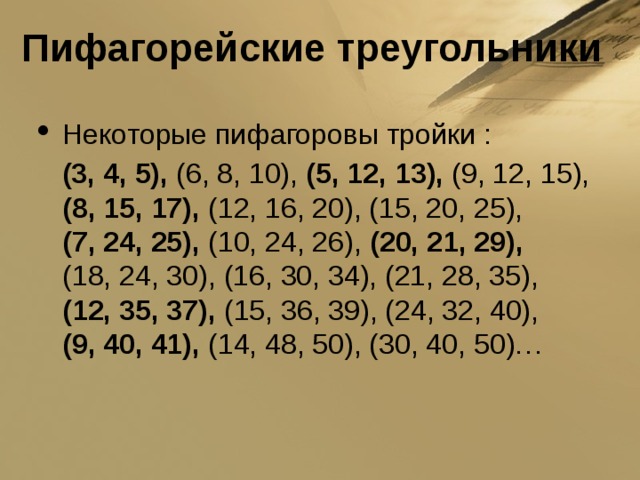

"Доказывается" так вовсе не теорема Пифагора, а только то, что она справедлива для отношения сторон 3, 4, 5. Во всех прочих случаях (с оговоренными ниже исключениями) вырезания ножницами квадратов - остаётся остаток.

Это доказательство несправедливости теоремы Пифагора в общем случае.

Со временем, были обнаружены и другие "пифагоровы тройки чисел". Кроме 3, 4, 5.А, те тройки чисел, которые не соответствуют теореме Пифагора - названы "комплексными числами пифагорова пространства" (Пифагорова множества чисел), а сами тройки - "действительные".

В кавычках. В переносном значении. Это метафоры.

С этого началась теория комплексных чисел, хотя она о другом.

А предмет то интересный.

Пифагоровы тройки определяют окружностьx2+y2=r2y=(r2-x2)^1/2

но, существуют и другие криволинейные фигуры, эллипсы например, спирали, кардиоиды и прочее.

О чем теорема Пифагора?

Мы интуитивно понимаем площадью произведение длин сторон прямоугольника 2 х 3 = 6, но что такое сумма таких длин сторон?

2 + 3 = 5

введём "оператор Пифагора" - [п] - отношение суммы сторон к их произведению.

2 + 3 = 5=2 x 3 x [п]

[п]=(2+3)/(2x3) это проще понять на примере кубитов (число представляется суммой 4-х степенных векторов)- 2=1111

- 3=1122

- 4=2222

- 5=2223

- 6=2233

- 7=2333

- 8=3333

2х3=1111+1122=2233=62+3=1111+[п]+1122=2223=5[п]=**

-1* - мнимая единица по одной из осей кубита. Такие рассуждения привели к квантовому (кубитовому) исчислению и теории фракталов (высшей алгебры произвольно-дробноразмерных геометрических пространств=матрицам ли), не стоит забывать и о решении теоремы Пифагора в случае произвольных целых степеней - комплексному параболоиду ферма - разорванной окружности (на 1/4 это окружность, на 3/4 - параболы). это уже связано с бозоном Хиггса. Точнее с ошибкой его определения в теории англера.

По моему мнению - предмет крайне интересен. печально, что его обсуждение сводится к поверхностному признаку есть доказательства - нет их!!! и попытки понять это привели к теории кварков и прочему предмет связан с определением геометрии вселенной, с понятием числа. а значит и мышления. почему мы рассуждаем именно так и не иначе?

Но это все пустое. Как вы можете что-то утверждать о покое и движении, если не можете объяснить, что это такое. Вы же сами для себя отличаете покой от движения, так и опишите это отличие словами. Если не можете, то зачем беретесь за объяснений апорий?

Соглашусь, что пустое.

Но не по причине "пустотности" предмета, а по причине крайне поверхностной (иконической) формы мысли о нём.

С предпочтением такой формой мысли ничего не поделать, тип мышления даётся при рождении. этого не изменить.

Феномен клипового мышления - 4 варианта

подмена знания поверхностными признаками

откровение о яко-бы знании

подмена созерцаемого поверхностными признаками

откровение о созерцаемом

всё это естественные типы мышления, но с середины 20 века, а по Хайдеггеру с конца 19-го, это агрессивно претендует даже не на равноправие, а доминирование.

Но есть и первые признаки, что этот тренд пошел на спад.

*

Полностью

Привет с Волшебного острова Эхо!

остров

|

| |

| |

| Белоснежка | Дата: Четверг, 2024-08-15, 10:41 AM | Сообщение # 24 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 9202

Статус: Offline

| Стихотворение Валерия Брюсова:

Не только в жизни богов и демонов

раскрывается могущество числа.

Пифагор

Мечтатели, сибиллы и пророки

Дорогами, запретными для мысли,

Проникли — вне сознания — далеко,

Туда, где светят царственные числа.

Предчувствие разоблачает тайны,

Проводником нелицемерным светит:

Едва откроется намек случайный,

Объемлет нас непересказный трепет.

Вам поклоняюсь, вас желаю, числа!

Свободные, бесплотные, как тени,

Вы радугой связующей повисли

К раздумиям с вершины вдохновенья!

Привет с Волшебного острова Эхо!

остров

|

| |

| |

| Белоснежка | Дата: Суббота, 2025-04-19, 7:29 PM | Сообщение # 25 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 9202

Статус: Offline

| ЧТО ЗНАЕТ ИИ О МОНАДОЛОГИИ ПИФАГОРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ

Пифагорейская традиция, включая её монадологические аспекты, оказала глубокое влияние на философию, математику и даже современную науку. Хотя сам термин "монада" более известен благодаря Лейбницу, пифагорейцы заложили основы представлений о числах как фундаментальных сущностях мироздания, что можно считать прообразом монадологии.

1. Монадология в пифагорейской традиции

а) Числа как "монады"

Пифагорейцы считали, что числа – это божественные архетипы, лежащие в основе реальности. Каждое число у них имело сакральный смысл:

Единица (Монада) – символ абсолютного единства, источника всех чисел (аналог "Дао" или "Бога").

Двойка (Диада) – начало множественности и разделения (Инь и Ян).

Десятка (Тетрактис) – священное число гармонии.

"Всё есть число" (Пифагор) – эта идея близка к современной концепции математической структуры Вселенной (теория струн, цифровая физика).

б) Космос как упорядоченное целое

Пифагорейцы представляли мир как гармоничную систему (Космос), управляемую числовыми соотношениями. Их учение о "музыке сфер" (планеты издают звуки в соответствии с математическими пропорциями) предвосхитило:

Кеплеровы законы движения планет,

Современную теорию волновых колебаний (квантовая механика).

в) Душа как "монада"

Пифагорейцы верили в метемпсихоз (переселение душ), что сближает их с идеей монад Лейбница (неделимых духовных субстанций).

2. Наследие пифагорейской монадологии в современной науке

а) Математика и теоретическая физика

Теория чисел → Криптография, алгоритмы.

Геометрия → Фракталы, топология (пифагорейская идея "чистых форм").

Квантовая механика → Дискретные уровни энергии (аналогия с целыми числами).

Теория струн → Вселенная как вибрации (отсылка к "музыке сфер").

б) Компьютерные науки и цифровая физика

Цифровая Вселенная (концепция, что реальность – это вычисление) → Пифагорейская идея чисел как основы бытия.

Алгоритмическая информация (Колмогоров, Чайтин) → Числа как фундаментальные "коды" реальности.

в) Космология и симметрия

Золотое сечение (пифагорейская пропорция) → Найдено в структуре ДНК, галактик.

Принцип наименьшего действия (физика) → Связан с пифагорейской идеей гармонии.

3. Вывод: пифагорейская монадология сегодня

Идеи Пифагора и его школы живут в:

Математизированной физике (всё описывается уравнениями).

Теории информации (мир как код).

Квантовой теории (дискретность и гармония).

Философии науки (споры о природе математической реальности).

Таким образом, пифагорейская монадология – не просто древнее учение,

а фундаментальный взгляд на мир, который продолжает вдохновлять науку.

***

Тайна охранит саму себя,

Даже если выразишь словами,

Поплывет кораблик оригами

В лоно неизвестного Огня.

И сгорит, теряя память лет,

Сохранив лишь вечности секрет.

Привет с Волшебного острова Эхо!

остров

|

| |

| |

| Rashid | Дата: Суббота, 2025-04-26, 4:06 PM | Сообщение # 26 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 524

Статус: Offline

| Незаметное вращение Вселенной

создаёт иллюзию покоя.

Но законы той природы непременно

дарят жизнь движеньем нас с тобою.

И, не потому ль изобретеньем,

самым первым было колесо,

а рычаг вращенья - ПРОДОЛЖЕНЬЕ?

Мир вращенья словно невесом...

Rashid_Tal

Сообщение отредактировал Rashid - Суббота, 2025-04-26, 4:08 PM |

| |

| |

| MгновениЯ | Дата: Воскресенье, 2025-08-24, 7:56 AM | Сообщение # 27 |

Ковчег

Группа: Администраторы

Сообщений: 20779

Статус: Offline

| По книге

Леонид Яковлевич Жмудь

НАУКА, ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ В РАННЕМ ПИФАГОРЕИЗМЕ

Издательство ВГК

Издательство «Алетейя»

Санкт-Петербург

1994

http://www.sno.pro1.ru/lib/zhmud/8.htm

Глава 2

Раннепифагорейская школа

2.1 Какое сообщество основал Пифагор?

Образ Пифагора в традиции V в., как было показано выше, отнюдь не ограничивался чертами проповедника метемпсихоза, - многие просвещенные люди знали Пифагора-философа и исследователя. Однако тем, кто видит в нем прежде всего (или исключительно) религиозного лидера, кажется невероятным сочетание научной деятельности с полубожественным статусом Пифагора, с фантастическими легендами, распространявшимися о нем, с идущими от него примитивными табу и арифмологическими спекуляциями.

И тем не менее подобные или сходные сочетания - факт, причем факт широко распространенный как в античной и средневековой культуре, так и гораздо позже. Даже Новое время дает немало примеров сочетания успешного научного поиска с увлечением астрологией, алхимией, магией, кабаллистикой и тому подобными оккультными и мистическими течениями.1 Если их влияние испытали на себе Кеплер и Ньютон, то есть ли у нас основания полагать, что только что зародившаяся наука могла сразу и без остатка перестроить и подчинить себе мировоззрение тех, кто ею занимался?

1 См.: Введение, сн. 24.

82

Нам нет нужды решать психологическую загадку: каким образом Пифагор мог совмещать в себе качества ученого и религиозного деятеля, достаточно отметить, что такое сочетание реально и неоднократно подтверждено историей культуры.2 Наилучшим примером здесь служит Эмпедокл, который успешно сочетал в себе оба качества. Но как только мы переходим от Пифагора к пифагорейцам, вопрос этот из сферы индивидуальной психологии перемещается в социально- и культурно-историческую: каким образом в созданном им обществе могла десятилетиями бытовать практика научных исследований?

Применительно к любому известному нам пифагорейцу вопрос о занятиях наукой не вызывает серьезных сомнений. В отличие от Пифагора, никто из них не связан в традиции с чем бы то ни было сверхъестественным или чудесным. В большинстве случаев у нас даже нет свидетельств их интереса к религии или веры в метемпсихоз. Но именно эта «рациональность» образов пифагорейских ученых, больше похожих на Анаксагора и Демокрита, нежели на Пифагора и Эмпедокла, вызывает естественное недоумение: чем привлекало этих людей пифагорейское сообщество, которое принято считать то ли мистической сектой, то ли религиозным братством? Может быть, мы придаем слишком большое значение научным занятиям пифагорейцев, которые для них самих и не были столь важны? Однако плодотворная научная деятельность возможна лишь в среде, где хотя бы часть людей ощущает ценность научного познания и необходимость передачи знаний другим. В какой бы пропорции по отношению к иной деятельности ни практиковались в пифагорейском сообществе научные занятия, их нельзя считать «довеском» ко всему остальному уже потому, что результаты, достигнутые пифагорейцами в науке, чрезвычайно значительны. За ними явственно виден напряженный интеллектуальный поиск людей, которые с полным правом заслуживают имени ученых.

Если это так, то как соотносится интенсивная научная деятельность, по крайней мере, некоторых пифагорейцев с их пребыванием в сообществе, которое на первый взгляд совершенно чуждо и даже враждебно такого рода деятельности? Обычно это объяснялось особенностью пифагорейской религии, смотревшей на занятия математикой как на своего рода очищение души.3 Поми-

2 Burnet. GP, 30; Зайцев. Культурный переворот, 174-179. 3См.: Burnet, 97 f; Cornford F. Μ. Mysticism and Science in the Pythagorean Tradition, CQ 16 (1922) 137-150; 17 (1923) 1-12.

83

мо того, что такое понимание науки в раннем пифагореизме не засвидетельствовано,4 само объяснение исходит из признания преимущественно религиозного характера пифагорейского сообщества. Как нам представляется, вопрос нужно ставить по-другому: что представляло собой пифагорейское объединение и насколько оно было близко типу сообщества, которое поощряло бы научные занятия или хотя бы не препятствовало им?

О внешней истории пифагорейского сообщества после смерти Пифагора нам известно немного. Очевидно, что оно оказалось жизнеспособным и, несмотря на бегство Пифагора в Метапонт, сумело оправиться от удара, нанесенного выступлением Килона, и удержать свое влияния на ход политических событий в Кротоне еще на полвека. Именно в первой половине V в. Кротон достигает наибольшего расцвета, втягивая в орбиту своего влияния многие южноиталийские города: Каулонию, Сибарис, Пандосию, Темесу и др.5 Пифагорейские сообщества были и в городах, не зависимых от Кротона: Метапонте, Таренте, Локрах, Регии. В течение всего этого времени пифагорейцы оставались активными сторонниками аристократии. Поэтому, когда экономический расцвет в Великой Греции подготовил почву для перехода власти в руки демократии, первый и, вероятно, самый мощный удар был нанесен именно по пифагорейским сообществам. Около 450 г. во многих городах Южной Италии дома, где они собирались, были сожжены, часть пифагорейцев была убита, другие сумели спастись бегством в Грецию (Polyb. II,39.10).6 Здесь, во Флиунте и Фивах, возникают новые центры пифагореизма. В Фивах поселился Филолай, а также Лисид, ставший учителем знаменитого Эпаминонда. Тем не менее значительная часть пифагорейцев оставалась в Италии до начала IV в., продолжая заниматься политикой. Около 390 г. наступает вторая волна эмиграции в Грецию, в Италии же последним центром пифагореизма остается Тарент, во главе которого в 60-е гг. IV в. стоял Архит.7

Уже эти немногие факты, известные нам из письменных и археологических источников V-IV вв., ставят под сомнение позднеантичные описания пифагорейского общества, рисующие образ некоей секты или религиозного братства. Так, например, по словам

4 Burkert, 211 f. Интересно, как должен был смотреть Алкмеон на занятия физиологий, а Менестор - ботаникой?

5 Von Fritz. Pol, 80 ff; Dunbabin, 367 f; De Vogel, 53 ff.

6 Minar, 73 ff; von Fritz. Pol., 92.

7 Minar, 86 ff; von Fritz. Pol, 75 ff.

84

Никомаха, Пифагор «пленил своими речами более двух тысяч человек, так что никто из них не вернулся домой, а устроив вместе с женами и детьми большое училище, они поселились в той части Италии, что зовется многими Великой Грецией. Указанные Пифагором законы и предписания они соблюдали нерушимо, подобно божественным заповедям, имущество считали общим, а Пифагора причисляли к богам» (Porph. VP 20). Об общности имущества говорит и Диоген Лаэрций (со слов Тимея), добавляя, что «ученики Пифагора пять лет проводили в молчании, только внимая его речам, но не видя его, пока не проходили испытания; и лишь затем они допускались в его жилище и к его лицезрению» (D.L. VIII,10).

Ямвлих разъясняет, что пятилетнему периоду молчания предшествовали три года строгой проверки. В общине царил абсолютный авторитет учителя, ослушники изгонялись из нее. «Сам сказал», - эти слова пифагорейцы произносили всякий раз, когда кто-то сомневался в истинности их взглядов. Они «относили всякую вещь к Пифагору» и даже приписывали ему свои научные открытия. Ученикам Пифагора воспрещалось называть его по имени, и они говорили о нем «Тот муж». Учение Пифагора являлось секретным и сохранялось в тайне вплоть до времени Филолая, который первым изложил его в своей книге. (До него пифагорейские сочинения отсутствовали и все излагалось в устной форме). В общине существовали различные ступени посвящения: «математики» были посвящены в суть учений Пифагора, а «акусматикам» все излагалось без объяснений, в виде коротких изречений, так называемых акусм.

Все пифагорейцы свято верили в переселение душ и строго воздерживались от мясной пищи, бобов, некоторых видов рыб. Все их поведение было основано на многочисленных предписаниях и запретах, содержавшихся в акусмах. Вот некоторые из них. Огонь ножом не разгребай; через весы не переступай; на хлебной мере не сиди; против солнца не мочись (D.L. VIII,17). Уходя, не оглядывайся; ласточек в доме не держи; по торным дорогам не ходи; изображений богов в перстнях не носи (Porph. VP 42). Обувь надевай сперва на правую ногу, а мой сперва левую; не смотрись в зеркало против светильника; правую руку не подавай каждому легко; животных с кривыми когтями у себя не взращивай (Iam. Protr. 21).

Такова картина пифагорейского сообщества, которую рисуют поздние источники, расходясь и противореча в деталях, но совпадая в основном. Удивительно, но эти описания с теми или иными оговорками признаются значительным большинством современных

85

исследователей. Сложившийся канонический образ переходит из одной книги в другую, и, хотя голоса сомнения звучали не раз, мало кто задавался целью проверить, насколько этот образ соответствует тому, что мы знаем о пифагорейцах из более ранних и надежных источников.8 Между тем подобная проверка необходима, ибо все эти черты находятся в разительном противоречии с тем, что мы знаем об успехах ранних пифагорейцев в политике, философии и науке.

Начнем не с рассмотрения отдельных сторон пифагорейского сообщества, а с того, что оно вообще собой представляло, каков был тип этой организации, ее социальный и юридический статус. Хотя в личности Пифагора действительно есть черты, роднящие его с религиозно-этическими реформаторами, сейчас нас интересует не это, а те начала, на которых было основано сообщество, его конституирующий элемент. Никто не будет отрицать, что монастырь может быть процветающим хозяйством или что людей, поющих в хоре, могут объединять помимо самого пения самые разнообразные интересы и связи. Учитывая все это, мы тем не менее должны сосредоточиться на главном: каков характер основной связи, объединяющей данную группу людей, и, соответственно, каково ее место в общей типологии объединений? Отталкиваясь от ее принадлежности к определенному типу и сравнивая ее с сообществами этого же типа, мы сможем легче уяснить черты, о которых наши источники умалчивают, а с другой стороны - оценить достоверность того, о чем они говорят. При этом, естественно, следует исходить из тех типов объединений, которые реально бытовали у греков в VI-IV вв.: если пифагорейское общество действительно было религиозным, то оно должно соответствовать типу религиозного сообщества того времени, а не типу монастыря или восточной секты.

Определяя характер общества, основанного Пифагором, мы можем выбирать среди очень немногих вариантов: 1) σχολή - философская школа, наподобие тех, что возникли в IV в.; 2) θίασος (или δργεών) - религиозно-культовое сообщество;9 3) εταιρεία - социаль-

8 Дальше других здесь продвинулся Филип (Philip, 134 ff).

9 См.: Foucart Р. Des associations religiouses chez les grecs: thiases, eranes, orgeons. Paris 1873; Ziebart E. Das griechische Vereinswesen. Leipzig 1896; Polland F. Geschichte des griechischen Vereinswesens. Leipzig 1909; Vinogradoff P. G. Outlines of Historical Jurisprudence. Oxford 1920, 124 ff; Guarducci M. Orgeoni e tiasoti, RF 13 (1935) 332-340. Фиасы существовали еще во времена Солона (Ruschenbusch Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ. Die Fragmente des Solonischen Gesetzswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte. Wiesbaden 1966, F

86

но-политическое объединение.10

Смысл, который вкладывают в понятие «философская школа», весьма различен; мы возьмем за образец структуру тех школ, которые были основаны в IV в. сначала Платоном и Аристотелем, а затем Зеноном и Эпикуром. Академия и Ликей не имели аналогов в VI в., они были основаны как образовательные учреждения для совместных занятий под руководством схоларха, который назначался своим предшественником или выбирался членами школы. Каждая из этих школ находилась в определенном месте: либо в общественном, как Академия и Ликей, либо в частном доме, как школа Эпикура.11

Рассматривая пифагорейское сообщество, нетрудно убедиться, что оно носило совсем другой характер, хотя некоторые черты сближают его с философской и научной школой - но уже в более широком и современном смысле этого слова. В источниках по раннему пифагореизму термины, обозначавшие философскую школу (σχολή, διατριβή), не встречаются. Никаких схолархов у пифагорейцев не было,12 и понятно почему: пифагорейцы были разбросаны по десятку городов Южной Италии, а затем и Греции, так что совместные занятия, равно как и общее руководство из одного центра были для них просто невозможны. Маловероятно, чтобы даже в Кротоне времени Пифагора занятия носили регулярный характер и касались всех членов сообщества.

Если не подходить сугубо формально, а учитывать связанность некоторых пифагорейцев учительством и ученичеством, а также развитие некоторых общих доктрин и научных направлений, то следует согласиться с тем, что в рамках пифагореизма школа все же существовала - в том смысле, в котором мы говорим, например, о милетской школе. Пифагорейцы, как и Платон, придавали большое значение воспитанию и образованию юношества и разработали целую систему педагогических методов.

\Далее по ссылке\

Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок

|

| |

| |

| MгновениЯ | Дата: Воскресенье, 2025-08-24, 8:01 AM | Сообщение # 28 |

Ковчег

Группа: Администраторы

Сообщений: 20779

Статус: Offline

| Пифагорейская литература

https://www.pravenc.ru/text/2580718.html

Основным источником сведений об эллинистическом П. являются разнообразные по лит. форме и тематике сочинения (трактаты, письма, поэмы и др.), к-рые были приписаны Пифагору и древним пифагорейцам - Архиту, Филолаю, Оккелу, Тимею, Экфанту, Теано и др. (общую характеристику корпуса см.: Moraux. 1984; Centrone. 2014; Афонасина. 2017; также ср.: Zhmud. 2019; библиографию исследований см.: Macris. 2018. P. 1129-1134). До сер. XX в. считалось, что почти вся эта лит-ра была создана в период неопифагореизма, т. е. в I-III вв., однако в 60-х гг. XX в. Х. Теслефф, подготовивший сводное исследование (см.: Thesleff. 1961) и полное издание (см.: Idem. 1965; также ср. отдельное крит. изд. писем: Städele. 1980) пифагорейской псевдоэпиграфики, выдвинул ряд аргументов в пользу более ранней датировки - от IV до I в. до Р. Х. для разных текстов корпуса. По мнению Теслеффа, образующие корпус сочинения делятся на 2 основных типа: 1) сочинения и письма под именем Архита и др. древних пифагорейцев, написанные на дорийском диалекте и имеющие преимущественно философское и этико-политическое содержание; 2) письма и др. произведения под именем Пифагора и членов его семьи, написанные на аттическом и ионийском диалектах, которые содержат гл. обр. псевдоисторический материал и элементарные нравственные наставления. Теслефф полагал, что сочинения 1-го типа происходят из Юж. Италии и были созданы в III-II вв. до Р. Х. членами продолжавших существовать там пифагорейских сообществ, тогда как произведения 2-го типа появились позднее и связаны с пробуждением интереса к П. в Греции в I в. до Р. Х. Выводы Теслеффа были приняты не всеми учеными; сам он впосл. уточнял свою позицию, соглашаясь с неоднородностью типов и с допустимостью более поздней датировки для отдельных текстов (см.: Thesleff. 1972; ср.: Centrone. 2014. P. 319-320, 339-340). Нек-рые подделки действительно могли появляться и в период поздней античности, и даже в эпоху Ренессанса; так, Т. Слезак доказал, что приписанное Архиту соч. «О десяти общих понятиях» (Καθολικο λόγοι δέκα; текст см.: Thesleff. 1965. P. 3-8; Szlezák. 1972. S. 59-68) является ренессансной переработкой визант. логического трактата с использованием дорийской стилизации (см.: Szlezák. 1972. S. 184-188). Однако содержательная специфика наиболее важных сочинений корпуса становится объяснимой именно при допущении, что они были созданы после исчезновения древнего П., но до распространения идей среднего платонизма, неопифагореизма и неоплатонизма. По-видимому, основным назначением философских трактатов корпуса была демонстрация того, что платоновские и аристотелевские концепции восходят к пифагорейским и вполне согласуются с ними. Такую задачу могли ставить учителя философии эллинистического периода, пытавшиеся обосновать преимущества П. перед др. конкурирующими философскими течениями. Весьма вероятно, что главной целевой аудиторией трактатов были интересовавшиеся философией правители и аристократы; это подтверждается как общей пропедевтической направленностью сочинений, так и наличием в корпусе специальных трактатов, посвященных политическим и этическим вопросам.

Пифагор с учениками. Фрагмент композиции «Афинская школа». Роспись Станца-делла-сеньятура Апостольского дворца в Ватикане. 1509–1511 гг. Худож. Рафаэль Санти

Пифагор с учениками. Фрагмент композиции «Афинская школа». Роспись Станца-делла-сеньятура Апостольского дворца в Ватикане. 1509–1511 гг. Худож. Рафаэль Санти

Лишь нек-рые псевдоэпиграфы сохранились полностью; остальные известны гл. обр. по цитатам, включенным в антологию Иоанна Стобея. В содержательном отношении наиболее важными из псевдоэпиграфических произведений являются: 1) соч. «О природе космоса и души» (Περ φύσιος κόσμω κα ψυχᾶς; текст см.: Thesleff. 1965. P. 203-225; Marg. 1972; рус. пер. и комментарий см.: Пифагорейская традиция. 2017. С. 116-197; также см.: Baltes. 1972) под именем Тимея из Локр, которое впосл. стало считаться источником платоновского диалога «Тимей», однако в действительности представляет собой его сокращенную переработку с небольшими дополнениями перипатетического характера; 2) соч. «О природе вселенной» (Περ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως; текст см.: Thesleff. 1965. P. 125-138; также см.: Harder. 1926) под именем Оккела из Лукании, в к-ром представляется онтологическая система, основывающаяся на синтезе платоновских и аристотелевских концепций; 3) соч. «Об общих понятиях, или О категориях» (Περ τοῦ καθόλου λόγου ἤτοι δέκα κατηγοριῶν; текст см.: Thesleff. 1965. P. 21-32; также см.: Szlezák. 1972) под именем Архита, содержащее платонизированную интерпретацию аристотелевского учения о категориях (о нек-рых др. философских трактатах, приписанных Архиту, см.: Ulacco. 2017); 4) ряд сочинений, посвященных этическим и политическим вопросам: «О законе и справедливости» (Περ νόμου κα δικαιοσύνης; текст см.: Thesleff. 1965. P. 33-36) под именем Архита, «О царской власти» (Περ βασιλείας; текст см.: Ibid. P. 79-84) под именем Экфанта и др. (обзор содержания см.: Centrone. 2014. P. 329-336; также см.: Idem. 1990); 5) нравоучительные трактаты и письма под именами Теано, Финтии, Периктионы, Мелиссы и др. женщин-пифагореек, в которых представлялся идеализированный образ жены и матери (о содержании см.: Huizenga. 2013).

Отдельную группу пифагорейской лит-ры эллинистического периода образуют сводные изложения пифагорейского учения. В одних случаях они дополняли жизнеописания Пифагора, в других - входили в обзоры мнений разных направлений античной философии. С т. зр. философского содержания эти изложения близки к пифагорейским псевдоэпиграфам; П. в них также представляется в сильном переплетении с платонизмом. Однако вслед. претензии на историчность, требовавшей от авторов использования наряду с подложной также подлинной пифагорейской лит-ры, в этих сочинениях прослеживается больше идей, восходящих к древнему П. В число наиболее значимых текстов этого типа входят: 1) «Пифагорейские записки» (Πυθαγορικὰ ὑπομνήματα), к-рые цитировал или пересказывал Александр Полиистор (I в. до Р. Х.) в соч. «Преемства философов»; сохранились только в виде вторичной передачи отрывка из сочинения Александра Диогеном Лаэртским (см.: Diog. Laert. VIII 1. 24-33 = FGrHist. 273F93); содержат краткий очерк всей пифагорейской системы от онтологии до практических ритуальных предписаний (о содержании см.: Laks. 2013; др. лит-ру см.: Macris. 2018. P. 1059); 2) «Аноним Диодора» (Anonymus Diodori), составленное на основе разных источников обозрение жизни и мнений Пифагора, к-рое входило в 10-ю книгу соч. «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского (I в. до Р. Х.); эта книга сохранилась лишь в виде отрывков (текст см.: Thesleff. 1965. P. 229-234); 3) «Аноним Фотия» (Anonymus Photii), краткий пересказ сочинения неизвестного автора «Жизнь Пифагора», входящий в состав «Библиотеки» свт. Фотия I, патриарха К-польского (см.: Phot. Bibl. 249; также опубл.: Thesleff. 1965. P. 237-242; лит-ру см.: Macris. 2018. P. 752-753); 4) обобщающие обзоры взглядов пифагорейцев в сочинениях Секста Эмпирика (II в.); представляемая в них версия П. весьма близка к учению ранней Платоновской Академии (см.: Sext. Adv. math. IV 2-9; VII 94-109; X 248-309; Idem. Pyrrh. III 151-167; лит-ру см.: Macris. 2018. P. 1060).

Особое место в пифагорейской литературе эллинистического периода занимают «Золотые стихи» (Χρυσᾶ ἔπη; текст см.: Thesleff. 1965. P. 159-162; рус. пер.: ФРГФ. 58F; Пифагорейские золотые стихи. 2000) - гекзаметрическая поэма, состоящая из 71 строки, авторство к-рой древние источники приписывают либо Пифагору, либо пифагорейцам. Автор поэмы в форме наставления дает очерк нормативного пифагорейского образа жизни. В качестве основных моментов выделены: богопочитание и вера в заботу богов о людях, соблюдение умеренности во всем, самоанализ, исследование природы, признание божественного происхождения и бессмертия души, соблюдение ритуальных пищевых запретов (содержание запретов не раскрыто; автор ссылается на др. свои сочинения, «Очищение» и «Избавление души», к-рые не сохр.). Датировка сочинения спорна: Й. Том, подготовивший критическое издание с подробным комментарием (см.: Thom. 1995), относил создание поэмы к III в. до Р. Х.; др. исследователи по большей части выступают за более позднюю датировку - I-III вв., однако допускают, что в текст поэмы могли быть инкорпорированы древние стихи и изречения, восходящие к Пифагору или древним пифагорейцам. По-видимому, одним из источников поэмы было более раннее поэтическое соч. «Священное слово» (῾Ιερὸς λόγος), имевшее хождение под именем Пифагора, однако также являвшееся псевдоэпиграфом...

Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок

|

| |

| |

| MгновениЯ | Дата: Среда, 2025-10-29, 2:07 PM | Сообщение # 29 |

Ковчег

Группа: Администраторы

Сообщений: 20779

Статус: Offline

| Философский Штурм

http://philosophystorm.ru/lektsiy....ektsiya

Записи Андрей Х

Лекция для страждущих знаний (инициатива ИИ и его лекция)

1. О происхождении термина «философия» у Пифагора

Согласно наиболее раннему сохранившемуся свидетельству Гераклита (фр. 35 DK), термин «φιλόσοφος» уже существовал, но прямых указаний на Пифагора у Гераклита нет.Ключевой источник — Диоген Лаэртский (III в. н.э.) в труде «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (I, 12), ссылаясь на утраченные работы Гераклида Понтийского (ученика Платона), сообщает:Пифагор первый назвал себя философом... Ибо никто, кроме бога, не мудр [σοφός], а человек может быть лишь любящим мудрость [φιλόσοφος].

Сравнивая жизнь с Олимпийскими играми, он говорил, что одни приходят ради славы, другие — ради торговли,

«а лучшие — как зрители [θεαταί]», ибо они стремятся к созерцанию [θεωρία] сущего.

Лингвистический анализ:- φιλό-σοφος = стремящийся к σοφία (искусству, знанию-умению, как у Гомера: «хитроумный» мастер).

- θεωρία (созерцание) → от θεάομαι (зрить, внимать) — буквально «видение» бытующего.

Вывод:

Ранняя традиция приписывает Пифагору не просто введение термина, а переопределение цели мудрости — не владение знанием, но созерцательное устремление к истине бытующего.2. Парменид: Узрение бытующего через язык

Источник: Поэма «О природе» (сохранилось 19 фрагментов).

Ключевой фрагмент B2 (перевод М.А. Солоповой с опорой на греческий оригинал):«...Единственный путь [ὁδὸς] изыскания: есть [ἔστιν] и не-быть [οὐκ ἔστιν] невозможно...

Ибо мыслить [νοεῖν] и быть [ἔμμεναι] — одно и то же [ταὐτόν]».Лингвистический прорыв Парменида:

Он использует причастие τὸ ἐόν («бытующее») от глагола εἶναι («быть»).

В греческом языке ἔστιν (3 л. ед. ч. «есть») несёт онтологическую нагрузку: утверждение существования, а не только связки.

Тождество мысли и бытия означает:- Мыслимо только бытующее (τὸ ἐόν).

- Не-бытующее (μὴ ἐόν) немыслимо и невыразимо.

Пример из текста (фр. B8, ст. 5-6):

«...Ибо быть [ἔμμεναι] или вовсе ничто [οὐδέν] — вот решение вопроса».

Вывод: Парменид обнаружил, что сама структура греческого языка (глагол «быть» как утверждение существования) открывает доступ к бытующему как таковому. Его «узрение» — это не мистика, а логосное постижение неизменной единственной реальности, явленной через язык.Резюме

Пифагор (по античной традиции) сместил фокус с обладания мудростью на теорию — созерцание бытующего.

Парменид совершил языковой прорыв, показав, что греческий глагол "есть" и его причастие "бытующее" являются прямым проводником к онтологической истине.

Оба мыслителя заложили основание философии как пути к бытующему через логос, а не через миф или практический расчёт.

Желаю Счастья! Сфера сказочных ссылок

|

| |

| |

| Белоснежка | Дата: Понедельник, 2025-11-24, 7:53 AM | Сообщение # 30 |

Хранитель Ковчега

Группа: Модераторы

Сообщений: 9202

Статус: Offline

|

Project: Pythagoras Museum

Designed by Open Building Research (OBR)

Location: Crotone, Italy

Client: Comune di Crotone

Website: www.obr.eu

Italian architecture practice Open Building Research has won the design for Pythagoras Museum in Crotone in an international competition, the project was recently completed.View images and architects description after the jump.

Проект музея и садов Пифагора является результатом международного конкурса дизайнеров, организованного муниципалитетом Кротоне при финансовой поддержке Европейского сообщества, которое поощряет развитие проектов городских сообществ.

Центральной темой конкурса было создание научного парка площадью 18 гектаров, посвящённого великому греческому математику Пифагору, который основал пифагорейскую школу в Кротоне в VI веке до нашей эры.

Музей Пифагора от Open Building Research Музей Пифагора от Open Building Research

Проект преследует двойную цель на глобальном и локальном уровнях: с одной стороны, продвижение города Кротоне на международной арене культурного туризма за счёт усиления исторической и научной связи города с Пифагором, с другой стороны, активизация процесса городского и социального обновления в этой части Кротоне.Архитектура музея была направлена на создание нового ландшафта, морфологически связанного с землей, посредством частично подземно-надземного пространства, которое интегрирует музей в гору за счет непрерывного покрытия существующей топографии, подчеркивающего профиль холма.

Связь между архитектурой и ландшафтом подчеркивается в интерьерах фойе и кафетерия, откуда открывается вид на окрестности, словно через телескоп. В музей можно попасть с нижнего уровня по тропе, ведущей из города, или с верхнего уровня по тропе, спускающейся с горы.

Внутренняя спиралевидная архитектурная галерея распределяет различные функции музея (фойе, постоянные и временные выставочные залы, мастерские, офисы, кафетерий), сопровождая посетителей на протяжении всего пути до крыши, которая задумана как бельведер с видом на парк и город. Это место для отдыха и общения, где граница между выставкой, площадью и садом определяется различными потребностями конечных пользователей.

Привет с Волшебного острова Эхо!

остров

|

| |

| |

Традиции Галактического Ковчега тут!

Традиции Галактического Ковчега тут!

..

.. ..

.. ..

..

..

..